di Carlo Verdelli*

Ci sono nato, ci ho vissuto tranne che per brevi periodi, ci sono invecchiato dentro. Dal seggiolone dove a volte mi sistemavano, vedevo un prato e le pecore che lo attraversavano. Abitavamo nell’ultimo pezzetto prima che la città finisse per lasciare strada allo svincolo che portava ai laghi, praticamente sulla punta della coda della Grande Milano. La nostra casa era al margine del viale, una volta contammo i negozi: trentasette. Ne saranno rimasti dieci, ma ormai capita anche in zone nobili, i dintorni di piazza Missori sono un rosario di “chiuso per sempre”. Succede ovunque, ma parlo delle insegne che ho visto spegnersi io.

Ogni tanto si prendeva il tram e in venti minuti si arrivava al cinema più vicino, dove entravi quando volevi, a film iniziato, e poi potevi restare a rivedere la parte che ti mancava. Si chiamava Cinema Poliziano, adesso è un hotel. Una o due volte l’anno mi portavano sul sagrato del Duomo a dare il becchime ai piccioni, che si comprava in una bancarella fuori dalla Galleria.

Adesso è vietato, sciò piccioni, cagano sui monumenti e sciupano l’arredo urbano. Ma allora sembravano parte animata della cattedrale, sfarfallio di pace e allegria. Ero un figlio fortunato di Milano, ben contento di esserlo. Questa sensazione di sentirsi infinitesima parte di una comunità in cui in qualche modo mi riconoscevo è durata tanto. Poi si è diluita. Poi si è come ribaltata. Un poco per volta, e ormai credo irrimediabilmente, fatico a sentirmi milanese. Continuo ad abitare la città come un ospite residente e la guardo stranito e straniero. E quello che vedo mi piace sempre meno

C’erano anche prima i ricchi, i medi e i poveri, ma è come se le barriere, che ovunque li dividono, qui fossero pareti mobili. Ognuno al suo posto ma con la possibilità di cambiarlo. Il traffico era l’emblema di questo movimento. Adesso il traffico è lo sfogatoio di una rabbia diffusa e sottopelle, tardi un secondo al semaforo e ti suonano infuriati.

E le barriere sembrano diventate trincee, difese con protervia: prima fila, posti seduti, piccionaia, fila all’ingresso per i tanti che hanno il biglietto scaduto o non ce l’hanno proprio. E queste file si ingrossano come fiumi quando è brutto, la vita e le cose costano molto di più che altrove, s’allunga la processione di gente che si mette in coda alla Caritas o dai francescani o alle mense anti-gelo del Comune per avere gratis pasto, vestiti e medicine, come durante la guerra

Solo che adesso c’è pace e prosperità, la parola più usata è “gentilissimo, gentilissima”, superlativo assoluto, come lo skyline, una corona che sta germogliando punte ardite e gli scheletri in costruzione di altre che svetteranno. E sotto, un mare grigio di cemento, più della metà del suolo edificato, il verde rattrappito che macchia il quadro qua e là: in Italia nessuno si è spinto a tanto, record nazionale e piazzamento da podio continentale. Tutto superlativo, anche nel brutto e nell’incoscienza edilizia che sterilizza la terra riducendola a base solida per costruzioni magnifiche e progressive.

Sapessi com’è strano vedere quanto è cambiata Milano. Ogni città, come ogni persona e ogni giornale, ha un proprio codice genetico. Con il tempo si modifica l’intorno, tanto o poco dipende, ma il Dna resta come in origine. Mettere mano a questo nucleo comporta dei rischi i cui esiti sono imprevedibili, non sempre benefici.

Ti ritrovi davanti qualcosa o qualcuno che fatichi a riconoscere, indipendentemente dal giudizio che puoi dare sulla mutazione. La bulimia di progresso, la rincorsa per restare agganciati al treno delle metropoli che contano, due aeroporti, otto università, cinque linee di metropolitana più una sesta in progettazione (la rosa). E gli eventi, centinaia di eventi, anche tre o quattro in contemporanea, design, moda, digital, book, pet, cartoon e strip, beauty, supercar, runner e biker, apericena e piccoli omaggi ai partecipanti, in una luna park che non chiude mai, le bollicine di una coppa di champagne senza fondo.

Festa mobile, festa continua, che agli investitori gli eventi piacciono e a Milano piacciono gli investitori, senza andare troppo per il sottile, sultani del Qatar o emirati limitrofi, fedine penali linde o macilente, fare soldi per fare altri soldi.

Il ragazzo che cinque ragazzi hanno massacrato fuori da una discoteca in Corso Como per rubargli 50 euro studia alla Bocconi e per una coltellata rischia lesioni permanenti alla gamba. Il branco era italiano, anche di buona famiglia, con un egiziano a fare il palo, ma poteva avere una qualsiasi combinazione etnica. Non è dove è nato chi è stato, ma perché l’ha fatto: 50 euro, e la strafottenza di chi si vanta per la selvaggia bravata, “oh c’è un video dove si vede che lo scanniamo“. Il padre esasperato della vittima: “Ormai è come il Bronx”.

Esagera, comprensibilmente. Più che altro ricorda l’invasione dei cinghiali a Roma. Gruppi di giovani lupi vanno a digrignare denti dalle parti dove c’è qualcuno da spogliare, che siano soldi, un capo firmato o un iPhone. Capita in ogni città, paese, borgo non solo italiano. Qui però c’è un bersaglio più grosso: nella metropoli che scintilla, il mirino è puntato sul quadrilatero diventato esagono (alla zona tradizionale del lusso, tra via Monte Napoleone e via della Spiga, si sono aggiunte CitiyLife e piazza Gae Aulenti).

I lupi delle periferie, detti maranza, sconfinano, sbranano, terrorizzano le vittime, e se qualcuno finisce al Minorile pensa che sia una medaglia al valore quando è invece l’inizio della sua fine.

Ripartiamo dalla matrice originaria, senza andare troppo indietro nel tempo. Milano capitale morale, e quella ce la siamo giocata già con Tangentopoli, primi anni Novanta del secolo scorso. Milano cuore in mano, la Madonnina che brilla da lontano e come la stella cometa guida verso un luogo dove si compie un miracolo, il ponte levatoio del Castello Sforzesco abbassato, venite fedeli o infedeli, le porte sono aperte, c’è lavoro e possibilità di benessere per tutti, senza neanche bisogno di bussare, solo la disponibilità a darci dentro.

E quell’Italia di allora, primi anni Sessanta, si lascia attrarre come polvere di ferro da un magnete, riempie prima la Stazione Centrale e poi le case popolari e le fabbriche, che spuntano copiose come funghi nel bosco dopo una notte di pioggia. E tutti a festeggiare il prodigio della montagnetta di San Siro, ribattezzata Monte Stella, tirata su a fine anni Cinquanta con i ruderi della Seconda Guerra Mondiale, 56 metri di buona volontà, la metà del Duomo, un pugno di terriccio coperto di alberelli che adesso fa il solletico agli enormi grattacieli da 170 fino a 200 metri, altezzosi anche nella forma e quindi nella denominazione (il curvo, lo storto, lo sdraiato, il verticale a bosco), bandiere di una città in vertiginosa evoluzione.

C’era anche un dialetto, il milanese, che si parlava nelle case e nei negozi. “Ciumbia che baloss, ch’el lì l’è minga in gaina*. Me par un balabiot che te cumbina dei bei rebelot. El me pias nigot, tè capì? Ma ades ghe pensi mi”. Ci penso io, tipico della mentalità innata dei bauscia, restati tali ma senza più una parola così calzante che li rappresenti. Tanti altri dialetti hanno resistito, il milanese no, a parte la cadenza a vocali allargate.

Ma è normale che sia sparito, forse neanche i vecchi lo ricordano più, come si dimenticano l’inglese o il francese se smetti per troppo tempo di praticare. La nuova Milano ha una lingua piatta come la sua morfologia, a cui si ribella inventandosi uno sviluppo verticale, vetrificato, specchio di un’ambizione che non ha confini né sensi di colpa per quello che era o sembrava essere: solidale, inclusiva, generosa, ci si spingerebbe a dire “democratica”.

Ci hanno snaturato i meridionali, gli emigranti. Ci hanno snaturato i migranti, neri o bianchi che siano. C’è una terza ipotesi: ci siamo snaturati da soli, assistendo con una certa orgogliosa curiosità alla posa delle prime pietre che avrebbero poi modificato il panorama, e non solo quello.

I sindaci della “rivoluzione”

L’idea di dare una corposa rinfrescata alla città l’ha avuta in principio un sindaco, Gabriele Albertini, che ha governato per 9 anni (1997-2006) e che non a caso veniva dall’impresa, titolare di un’azienda di pressofusioni in alluminio. Il via alla mutazione comincia con lui, che passa la staffetta a Letizia Moratti, moglie di Gian Marco (1936-2018), nobile stirpe di raffinatori di petrolio, eccellenza di una Milano che fu.

La Lady di ferro meneghina mette a punto il programma di modernizzazione e per dargli un’accelerata vince la gara d’assegnazione per l’Expo 2015, volano ideale per catapultare la vecchia capitale del Nord in una dimensione davvero internazionale. L’avrebbe anche gestita, l’Esposizione Universale, se non fosse incappata in un errore madornale.

Durate un dibattito elettorale con lo sfidante Giuliano Pisapia, altro cognome illustre nell’albo d’oro cittadino, lo accusa di aver prestato la sua auto a dei terroristi delle Br. Anche per il pacifico Giuliano è troppo e infatti lascia furibondo lo studio che ospitava il confronto. L’accusa, clamorosamente falsa, si ritorce contro la candidata che era arrivata al ballottaggio in netto vantaggio e si apprestava a fare il bis. Invece l’Onda Arancione che a quel punto monta contro di lei regala una vittoria inattesa a Pisapia, che così si ritrova tra le mani anche la sfida cruciale dell’Expo.

Pare che il neo sindaco (2011-2016) le abbia tentate tutte pur di allontanare quello che per lui era l’amaro calice. Niente da fare, assegnazione irrevocabile. A gestirla, viene chiamato Giuseppe Sala detto Beppe, manager di lungo corso in Pirelli al fianco di Marco Tronchetti Provera. A dispetto delle previsioni nefaste, l’evento diventa un successo trionfale, che spalanca a Sala le porte di Palazzo Marino, primo cittadino dal 2016, tuttora in carica.

È lui a gestire, al meglio delle prerogative che la carica gli consente, il perfezionamento del ridisegno di Milano, con il nuovo che spazza via l’antico. Chi arriva in Stazione Centrale se ne accorge subito. Superata la suburra che la circonda, imboccato il vialone che porta verso piazza Repubblica, dopo poche centinaia di metri si svolta a destra et voilà: al posto del lungo terrapieno delle Varesine con le sue quattro giostrine, ti ritrovi sulla sinistra una sfilata di palazzi a cinque stelle, ecosostenibili anche negli zerbini, digitalizzati, telecamerati, trophy building dicono le agenzie che vendono a un milione e 300 mila euro un bilocale. È il prezzo del prestige.

Mentre ancora covava questo processo irreversibile di rifondazione fisica e spirituale, Lucio Dalla dedicava a Milano, anno 1978, una canzone che la fotografa un istante prima che cominci a cambiare i connotati. “Milano vicino all’Europa, Milano che banche che cambi, Milano gambe aperte, Milano che ride e si diverte. E Milano a portata di mano, ti fa una domanda in tedesco e ti risponde in siciliano, poi Milan e Benfica, Milano che fatica”.

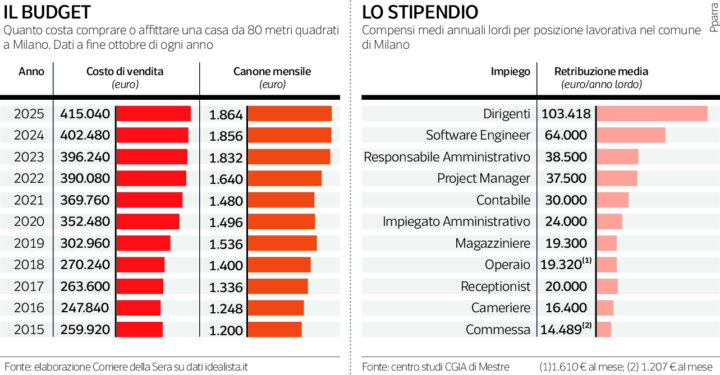

La fatica adesso è restarci aggrappati. Un operaio guadagna in media 1500 euro al mese, un impiegato di banca intorno ai 1600, 1800 un insegnante con 20 anni di anzianità, sopra i 3 mila netti arriva meno del 10 per cento di chi ha un lavoro. Con queste cifre, resistere dentro il perimetro della circonvallazione segnata dal filobus 90 (65 fermate, un compasso che disegna il cerchio invisibile di separazione tra centro e periferie) è un’impresa ardua, che diventa proibitiva se hai famiglia con figlio o figli, e si trasforma in missione impossibile per gli studenti fuorisede.

Per un mini appartamento di 15 metri quadrati, di cui solo 13 calpestabili, letto su un soppalco «dove se si è magri si può dormire anche in due», chiedono 800 euro al mese più 50 di spese condominiali. La zona? «Semi centrale», qualsiasi cosa voglia dire.

Il ponte levatoio del Castello è stato alzato, intorno ci scorre un largo fossato colmo d’acque profonde, e l’accesso è consentito a chi può esibire una carta di credito gold, permettersi uno spritz da 15 euro e fregarsene se l’aria è tra le più avvelenate.

L’importante non è partecipare ma vincere, essere o diventare dei vincenti, costi quel che costi, compresi gli aiutini sintetici che ti danno lo sprint giusto (la sola cocaina è un mercato da 18 tonnellate all’anno). Per i meno abbienti, per chi ci ha dato dentro ma non ha avuto la fortuna di svoltare, sono previsti solo ingressi laterali e comunque con un costo del biglietto troppo caro per non essere prima o poi rimbalzati lontano dalle mura, in uno dei tanti satelliti, quartieri o piccole città, che girano intorno al sole, mutandone una luce lontana, di riflesso.

E se proprio ci tenete a godervi una partita allo stadio Meazza, la Scala del calcio, avete tempo fino al 2030. Poi arriverà un altro stadio, pieno di comfort modernissimi, volendo anche ristoranti gourmet. Ma le luci a San Siro, quel tipo di luci, si sono già spente in anticipo.

*Gaina è uno che beve. Milano è ubriaca di sé stessa. Quando passerà l’effetto della sbronza, se mai passerà, capiremo meglio se è rimasto qualche seme della città del Duomo immaginata un tempo a misura d’uomo. Non per nostalgia di com’era ma per timore di come sarà.

*editoriale tratto dal Corriere della Sera